業界事例

大成建設株式会社の環境経営の秘密:脱炭素社会に向けた取り組みとサステナビリティ戦略 #02(後編)

前編では、大成建設株式会社(以下、大成建設)の環境経営の取り組みや課題解決の方法、従業員の環境マインド育成、また重要なポイント1つめ「ひとりひとりの声を拾う窓口の明確化」についてお伺いしました。後編は、取り組みにおける2つめの重要ポイント「継続的に声をかけ続けること」 を伺いながら、業界全体の動向や技術開発の裏側についてもお伺いしていきます。

前編はこちら:大成建設株式会社の環境経営の秘密:脱炭素社会に向けた取り組みとサステナビリティ戦略 #01(前編)

■地道に声をかけ続け、脱炭素の理解を促す

―「窓口を明確にすること」に加えて、取り組みにおける重要ポイントがあれば教えてください。

結局は、さまざまな対策を継続して実施してきたことの積み重ねが従業員の意識醸成につながったと考えています。だから、声をかけ続けることが重要です。

とはいえ、我々だけ本社にいて現場に一方的な声かけをしても、従業員の理解は得られません。従業員一人一人に理解してもらうためには、取り組み内容をわかりやすく伝えること、声かけを継続していくことが大切です。

今でも、我々は日々どのような活動をすべきか、どのように従業員とかかわるべきかを考え、声をかけ続けています。

―近年の社会動向も従業員の意識に影響していると仰っていました。発注者や関連企業も含めて、建設業界全体の意識は変わってきていると感じますか?

個人的な体感ですが、建設業界はこの5年で劇的な変化が起きていると感じています。

CO2排出量削減について、我々が関連企業に働きかけることも出てきましたし、逆に我々が発注者から要求されることも出てきました。

■脱炭素の取り組みは関連企業Scope3も含めて取り組む

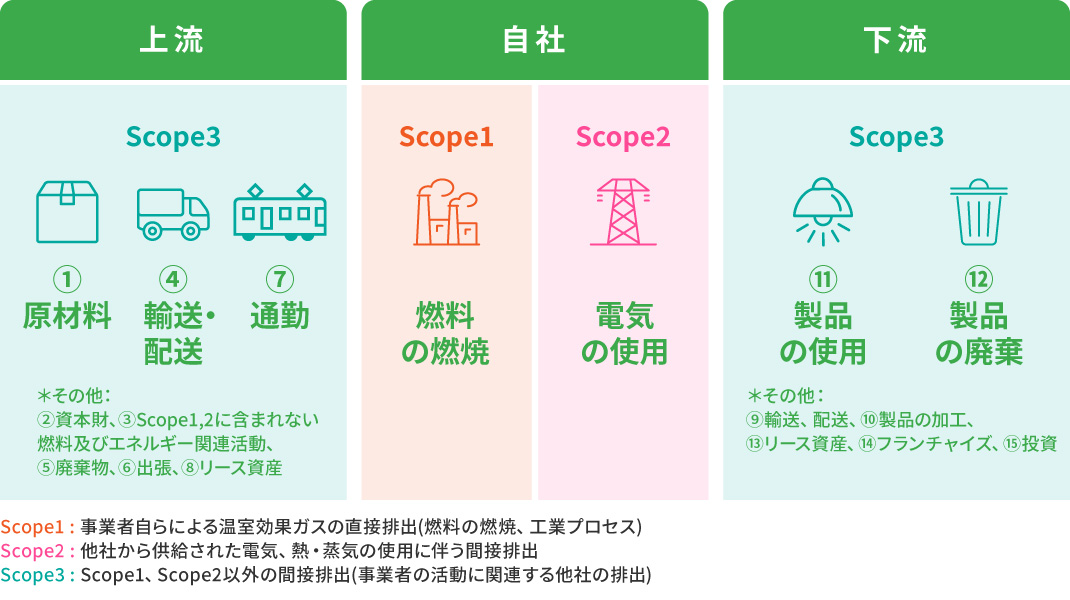

脱炭素の活動は、当社だけが取り組めばいいものではありません。資材を搬入してくれる会社や現場で一緒に働く会社、そして発注者。建築物を作る過程にはさまざまな企業が関わります。サプライチェーン全体で取り組むべき課題として認識しています。

画像出典:環境省・経産省グリーン・バリューチェーンプラットフォーム「サプライチェーン排出量全般」

CO2の削減対象を自社活動の排出に限らず、上流工程や下流工程で関与する会社の間接的な排出まで範囲を広げることをScope3といいます。このScope3まで含めてサプライチェーン全体で脱炭素に取り組むことは、社会全体で求められていること。今後も業界全体の意識はどんどん変わっていくのではないでしょうか。

大成建設は業界全体の意識変革を進めるため、日本建設業連合会(日建連)などを通じて業界の方向性を協議しています。他の企業とも連携し、業界全体で方向性を共有しています。また、具体的な取り組みや提案を積極的に共有し、業界全体で取り組んでいくことが重要です。やはりサプライチェーン全体での取り組みという考え方の場合、他社への供給を行っている協力会社さんやメーカーさんにもCO2削減についても求めていくことになると思いますので、業界全体での標準化は非常に重要なテーマです。

―とはいえ、規模がそこまで大きくない会社だと、現実的にCO2排出量削減に取り組むのは難しい部分もあるのでは。そこはどう進めていくのでしょうか。

まさしく、そこが現在進行形の課題です。

「Scope3まで含めてサプライチェーン全体でCO2排出量削減を進めるべき」という共通認識は業界として持っているものの、現実では取り組みに至っていない企業が多々あります。各社の規模も事情も様々ですから、我々としても関連企業に今すぐCO2排出量削減を求めることはできません。現在は必要性について声をかけつつ、CO2排出量の把握状況の調査を進めている段階です。ただ、我々のように関連企業に働きかける会社は、今後も増えていくでしょう。

―大成建設では、建設現場でのCO2排出量計測ツールなどを開発し、現場で活用されていますが、ツールの開発や活用状況についてお聞かせください。

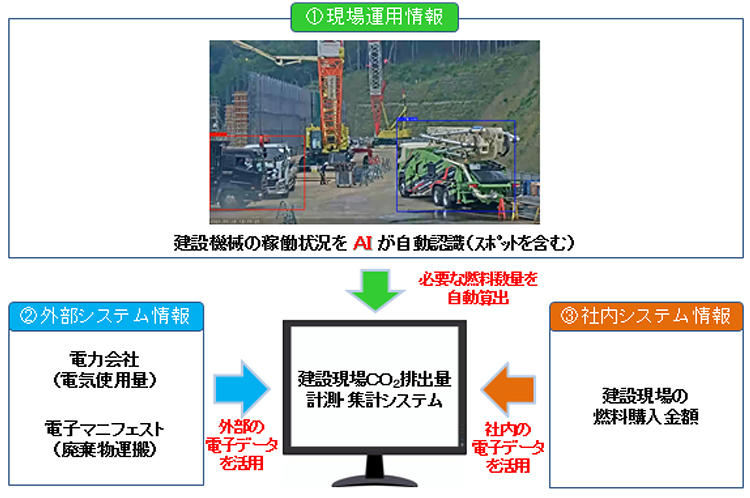

脱炭素にかかわる主な開発ツールは、作業所CO2排出量計測・集計システム、AIカメラによる入退場車両認識システムになります。

<個別現場の状況を把握する「作業所CO2排出量計測・集計システム」>

作業所CO2排出量計測・集計システムは、電力会社、燃料供給事業者、廃棄物処理事業者など、外部のデータを自動で取得し、個別現場ごとの作業所CO2排出量を自動集計するシステムです。このシステムを開発導入することで、これまでサンプル作業所データから類推していた全社でのCO2排出量をリアルタイムで把握し、より正確な値が自動で取得することが可能となりました。

<AIカメラによる入退場車両認識システム>

現場に入退場する車両をカメラの映像から人工知能(AI)で自動認識し、車両種別ごとの燃料消費量データから自動で燃料使用量を把握するシステムです。今年度から試行現場での取り組みを開始しています。

画像出典:大成建設「AIによる建設現場のCO2排出量計測・集計システムの開発に着手」

いずれも自動で計測・集計を行うツールのため、現場にかかる負担はほとんどありません。一方で、当社で給油していない重機や一時的な車両の進入など、現場従業員の情報提供が必要な場面が一部で残っています。今後は従業員の負担をよりゼロに近づけるための完全自動化を目指してシステム開発を行っていきます。

―従業員の負担軽減のほか、開発時に大切にしていることを教えてください。

開発の過程で現場の声を重要視し、意見を吸い上げる取り組みを行っています。機能の開発や改善にあたっては、現場とのディスカッションを通じて、「こういう機能があったらどうか」といった要望や意見を取り入れています。このような意見交換は一度きりではなく、継続的に行われています。

基本的には、まずベータ版を作ったうえでいくつかの現場で試験導入し、現場の使い心地や意見を聞きながら改良を重ねていくスタイルです。

特に、現在先行導入しているAIカメラの開発には現場の声が欠かせません。AIカメラは現場に出入りするトラックなどを自動認識する機能を持っていますが、時には誤認識することもあります。そのため常に現場と連携し、情報をやり取りしながら認知精度を高めています。現場と一体となって開発を進めることで、現場の環境意識を醸成する効果も期待しています。

―今後の展望についてお聞かせください。

大成建設の目標は2050年までにカーボンニュートラルを達成することです。

また、2030年までの中間目標は、自社のCO2排出量を2019年度比で50%削減(売上高当たり)することです。そして2050年までには、Scope3も含めたサプライチェーン全体でカーボンニュートラルを達成することが当社の長期目標です。

大成建設では、環境対策に向けて積極的に取り組んでいますが、その取り組みは当社単独で行うものではありません。特にスコープ3は業界全体や社会全体との連携が重要です。

例えば、業界団体や研究機関と協力し、持続可能な建築やエネルギー効率の向上に関する研究や情報交換を行っています。さらに、サプライヤーやパートナー企業とも協力して、環境に配慮した資材や技術の開発・導入に取り組んでいます。このような連携を通じて、より効果的な環境対策を実現していきます。

また、社員教育にもより力を入れています。環境問題への理解や意識を高めるための研修や啓発活動を行い、社員一人ひとりが環境に対する責任を持ち、行動することを促しています。さらに、社員からのアイデアや提案を積極的に受け入れ、イノベーションを生み出す文化を醸成しています。環境対策を単なる義務ではなく、持続可能な社会の実現に向けた責任と考えており、これからも技術革新や協力体制の強化、社員の意識向上に取り組みながら、より環境に配慮した建設の推進を行っていく予定です。

―この記事の読者には、大成建設に比べて規模が大きくない事業者もたくさんいます。中小企業や小規模事業者も含めて、読者が環境対策に取り組む際のアドバイスをお願いします。

規模がそこまで大きくない会社の強みは、意思決定のスピードが速く身軽に動けることにあります。大企業だと部門間連携や手続きなどに時間がかかることもありますが、そうでなければ、いろんな取り組みを柔軟に実施できるはずです。

各会社の利点を生かし、自社に合う取り組みを地道に継続してください。

環境問題は私たち全員の課題です。大成建設の取り組みを参考にしていただき、自身の立場や規模に応じた環境対策を積極的に行っていただければ幸いです。

大成建設株式会社 サステナビリティ総本部/サステナビリティ経営推進本部 カーボンニュートラル推進部長 御器谷良一(ごきたに よしかず)氏

|

■インタビューを振り返って 環境経営の重要ポイント

大成建設の環境経営に関する重要ポイントは、以下の3つです。

1.環境対策の取り組みには全従業員の理解が不可欠

一人一人の声に対応する窓口を作り従業員の声を拾い上げること、取り組み内容や進捗状況、成果を可視化して理解してもらうように努めることが大切。一人一人の理解と納得によって環境マインドが育まれるため、個別説明会や勉強会の実施、声かけなどの啓蒙活動を地道に継続しよう。

2.環境対策は自社だけで取り組むものではない、業界全体で取り組むもの

建設業界では発注者から関連会社まで、建築物ができるまでに多くの事業者がかかわる。自社だけで環境対策を行うのではなく、Scope3まで広げたサプライチェーン全体で協力して環境対策を進めることが大切であり、社会からも求められている。いずれは業界全体がその方向に向かうのではないか。

3.会社規模の大小に関わらず、できる環境対策はある

規模が小さい会社は意思決定が速く身軽に取り組みを始められる。会社の利点を活かし、できることから始めていこう。

大成建設の環境経営には、企業規模を問わずにどんな会社でも今すぐ実践できるポイントが溢れていました。大切なのは、従業員一人一人を信じて理解と行動変容を促すこと。そのために地道な啓蒙活動を重ね、声をかけ続けることです。大成建設の取り組みを参考に、できることから環境対策を試み、実践していきましょう。

この記事の監修

リバスタ編集部

「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、

建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。

「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、

建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。

本ウェブサイトを利用される方は、必ず下記に規定する免責事項をご確認ください。

本サイトご利用の場合には、本免責事項に同意されたものとみなさせていただきます。当社は、当サイトに情報を掲載するにあたり、その内容につき細心の注意を払っておりますが、情報の内容が正確であるかどうか、最新のものであるかどうか、安全なものであるか等について保証をするものではなく、何らの責任を負うものではありません。

また、当サイト並びに当サイトからのリンク等で移動したサイトのご利用により、万一、ご利用者様に何らかの不都合や損害が発生したとしても、当社は何らの責任を負うものではありません。